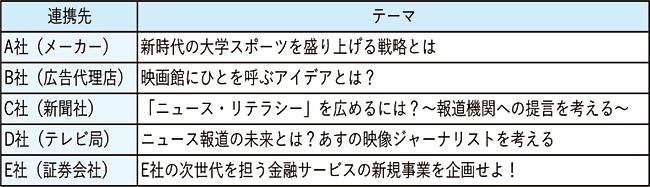

| 表1 近年の連携先とテーマ |

|

特集 対面・ICT活用による問題発見・課題探求型PBLの推進・普及

荻原 里砂(早稲田大学 Office of the Global Citizenship Center教育連携担当課長)

本学では、人間的力量(周囲の人々の幸福の実現を目指す強い意思を持ち、多様な価値観や文化的背景を持つ人々を一つにまとめ上げ、そこにいる人々の心を動かし、リードしていく力)の育成を目指し、多様な正課科目や課外プログラムを提供しています。その中から、企業と連携して取り組むPBL型課外教育プログラムである「企業連携ワークショップ」[1]について紹介します。

(1)背景

「大学職員も学生の育成のための新たな企画を自由に考え、実行せよ」という方針のもと、2007年度より「プロフェッショナルズ・ワークショップ」という名称で取組みを開始しました。その後、企業版と自治体版で分け、内容や名称も更新しながら、約17年間で累計105プログラム、1,467名の学生が参加している本学を代表する課外教育プログラムの1つとなっています。

(2)目的、狙い

「企業連携ワークショップ」は、①企業や社会が実際に抱える答えのない課題に対する解決策を学生たちが提案する、②多様な価値観を理解するきっかけとして、一線で活躍している企業人や、学部学年の異なる学生同士のコミュニケーション機会を創出する、③大学職員が運営する課外教育プログラムであることが主な特徴と言えます。

連携先(企業)・学生・大学が三位一体となって進めるプログラムであり、それぞれにメリットがでるように心掛けています。例えば連携先にとっては、実際に直面している課題を学生たちに説明しながら協働で取り組むことで、新たなヨソモノ・ワカモノの視点を取り入れることができます。また、当該企業やその業界の“リアル”を学生たちに正しく理解してもらうメリットもあります。一方、大学にとっては“社会と連携した学びの場”を創出することを狙いとしています。そして、このプログラムを修了して終わりではなく、学生たちがここでの成功体験や失敗体験を経て、次のステップである「大学でのさらなる学び」に主体的に向かう原動力となるように意識しています。

(3)概要

① 実施時期・期間

授業期間を極力避け、夏季および春季休業期間を中心に実施します。オリエンテーションから始まり、最終報告会・振り返りまで約2か月間にわたるプログラムで年間5プログラム程度を実施します。

② 連携先(企業)・テーマ

連携先が実際に直面している課題をテーマとして提示します(表1)。

表1 近年の連携先とテーマ

③ 参加学生

1プログラムにつき10〜20名程度の学生が参加します。参加は応募制で、学部・学年・性別・国籍不問で、おおよそ5名1チームのチーム制で課題に取り組みます。

④ 運営

連携先と大学が協働で運営します。連携先は主担当1名とサポート担当やゲスト講師として5名程度、大学側は1プログラムにつき主担当1名、副担当2〜4名の体制を組みます。

(1)ディプロマ・ポリシー(以下、DPという)に基づくスキル項目の伸長

参加学生は、ワークショップ参加前後で本学DPに基づいた11のスキル項目について4件法で回答しています。2022・2023年度を合算した回答結果を図1に示します。DPに基づくスキル項目の全てで伸びがあり、うち7項目で参加前後のスコアの伸長に有意差がありました。

図1 DPに基づくスキル項目の参加前後の伸長

スキル項目で特に大きく伸びている⑧健全に批判することができる、については、チームで課題を分析し仮説を考え、何度も振出しに戻り解決策を導く過程において、チーム内の他のメンバーの意見に対し“健全に批判する”場面が生じるためと考えています。また、③物事を論理的に考えることができる、については、最終報告会での連携先トップ層へのプレゼンを前に、企業人から物事の論理的な考え方や伝え方について的確で細かいダメ出しを何度もいただきます。そうした中でこのスキルが伸長すると考えています。他にも、④課題の解決方法を提案できる、⑤自分の考えを分かりやすく表現できる等も大きく伸びています。これらはいずれも今後の社会において特に大切なスキルと考えています。

(2)“振り返りシート”からの考察

参加学生は、ワークショップ終了後、“振り返りシート”を使って、体験の言語化、リフレクションを行います。その中では、「グループワークを通して、自分の得意不得意が認識できた。未知の分野に対する理解を深め、とてもよい経験になった。しかしワークショップ中に遠慮してしまうことがあり、積極性が足りなかった」といったチーム活動を通しての学び・気づきや、「社会人の熱意は正直驚いた。このように想像以上に仕事に対する熱を持つ社会人の方々を見たことは、自分の中での大きなモチベーションに繋がった」といった社会や社会人に対する考えの変化、そして、「自分の考えを正確に言語化して伝える力は日頃の大学のレポートやゼミのディスカッションで養いたい。私が入ったゼミはディスカッションの多いゼミなので上級生に負けずに積極的に自分の考えを発言する」といった今後の大学での学びへの意欲などが語られます。これらから、このプログラムは企業と大学が協働して実施する“キャリア教育”[2]とも捉えています。

本ワークショップの教育的効果や正課へつなげる取組みは、学内外でも注目、認識をされています。既に本学留学センターと連携し、短期留学プログラムも同様の定量調査を開始し、本ワークショップでは伸長の少なかった“⑪外国語を理解し、話せる”スキルの伸長を確認しました。また、本学大学総合研究センターによる全学を対象とした調査結果との比較も実施しています。今後も関連する教職員の皆さんと連携を深め、正課や他の課外プログラムとの有機的な橋渡しをしていきたいと思います。そして、本学での正課科目や課外活動で伸びるスキルを可視化し、在学中にそれぞれを往還することによる学生たちの更なる人間的力量の育成を支援していきたいと考えています。

| 関連URL | |

| [1] | 企業連携ワークショップ(早稲田大学GCC) https://www.waseda.jp/inst/sr/enterprise/ |

| [2] | インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(文部科学省・厚生労働省・経済産業省) https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000949684.pdf |