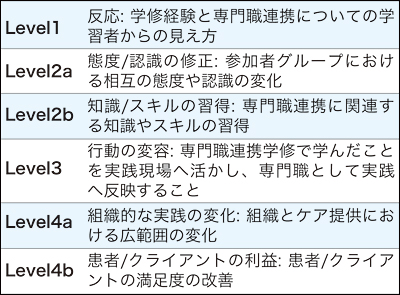

| 表1 IPE成果の分類[2] |

|

特集 対面・ICT活用による問題発見・課題探求型PBLの推進・普及

片岡 竜太(私立大学情報教育協会医療系フォーラム型実験小委員会主査 昭和大学歯学部客員教授)

(1)分野横断型遠隔PBL導入の背景

超高齢社会では、利用者のニーズに合わせて保健医療福祉サービスを統合して提供する体制が求められています。現場で活躍する専門職には、連携する力がますます必要になり、専門職連携教育Interprofessional education(IPE)を推進する機運が高まっています。医学/歯学教育モデル・コア・カリキュラムに医師、歯科医師の基本的な資質・能力として「多職種連携能力」が明記され、「多職種連携能力」を修得させるカリキュラム構築と実践が求められるようになりました[1]。

IPEは「医療と福祉に関連した2種類以上の専門職(学生)が、ともに学び、お互いから学びあいながら、お互いのことを学ぶこと」と定義されており[2]、IPEの学修方法の一つとして双方向学修である問題基盤型学修Problem-Based Learning (PBL)が推奨されています[2,3]。

IPEを実施する際に、単一の大学内では参加できる職種学生が限られており、大学間連携は一つの方略になると考えます。しかし、大学・学部間のスケジュール調整、運営体制の構築、教材の協働開発が難しいなどの障壁があります。

大学を超えて多分野が連携したIPE実現のために、本委員会では、ICTを活用して複数の大学と連携して実施する分野横断型遠隔PBLについて6年間研究と実験を行いました。

(2)分野横断型遠隔PBLの概要と目標

自ら課題を設定し、解決するための学修ができる生涯学習者を養成するために、医療系をはじめ多くの大学でPBLが導入されています。分野横断型PBLは、2分野以上の学生がグループを構成し実施する双方向型授業で、問題を検討する際に多分野の視点が加わり、多分野が協働して課題を設定し解決を行う点が、単一学部で実施するPBLと異なります。本実験では分野横断型PBLの目標を、IPE成果の分類[2](表1)のLevel2b「専門職連携に関連する知識やスキルの習得」としました。具体的には以下の4つを目標としました。1.他の専門性を理解して尊重できる 2.チーム全体の目標と動きの中で、自分の役割と専門性を位置づけることができる 3.複数分野の多面的な視点から問題を発見できる 4.分野混成グループの学生の討議を通じて、課題を設定し解決策を提案できる。

表1 IPE成果の分類[2]

(3)分野横断型遠隔PBLの取組み

大学を超えて多分野が連携したIPE実現の可能性を増すために、無料で使用できるWebベースの学修プラットフォームを用いて、分野混成学生チームが、課題を設定し解決するオープン教材を開発しました。6分野の教員が分野横断型遠隔PBL授業を数年間実施し、PBLの進め方を含めたオープン教材の改良を重ねました。

PBLでは事例(シナリオ)をもとに教材を作成することが一般的ですが、参加するすべての分野の学生が専門性を発揮できる事例を作成する必要があります。多職種連携の実践例がない分野の参加学生が増えると、事例作成が難しくなります。2021年度から情報コミュニケーション学の学生が授業に参加することになり、社会問題をテーマとして授業を実施することにしました。最善の方法を模索しながら2021年度、2022年度に実践した授業を紹介します。

(1)対象

2021年度は、5大学の医学、歯学、薬学、栄養学、社会福祉学、情報コミュニケーション学4、5年生計12名、2022年度は、6大学の医、歯、薬、看護学、栄養、福祉、情報コミュニケーション学3、4年生14名が授業に参加しました。両年度とも2グループ構成としました。

(2)方法

① Webベースの学修プラットフォーム

文書作成サービス(Google Document)をベースにビデオ会議システム(Zoom)と時差式のディスカッションを行うモバイルメッセンジャーアプリケーション(Line)を組み合わせてオンラインディスカッションができる学修プラットフォームを構築しました。グループプロダクトと個人提出物をグループ内で共有できるようにしました。

② 分野横断型遠隔PBL授業の進め方

7分野の教員が協議して「コロナ禍時代の持続可能な医療・健康生活を考える」をテーマとする授業設計を行いました(図1)。授業間に自己主導型学修を行えるように、最低1週あけて90分授業を2グループで同時に実施しました。各グループに1名の教員を配置し、授業期間中は学生用ネット会議室を自由に利用できるようにしました。

図1 分野横断型遠隔PBL授業の進め方

初回は、オリエンテーションとテーマ認識およびアイスブレーキングを図るために、分野混成グループ内でコロナ禍の実体験を共有しました。2回目は、問題発見と整理を行い、3回目に問題点の優先順位を検討し、グループとして検討する課題を決定しました。4回目は、課題に対する解決策を検討し、5回目にグループの解決策を参加学生全員と教員グループに説明し、コロナ禍で医療健康生活を守るために分野間でいかに連携するか全体でディスカッションを行いました。

授業3、4回目における課題設定、解決策の検討を、2021年度は2つの分野混成グループ(分野混成)で実施しました。課題を決定する際に難渋したため、2022年度は7つの分野別グループ(分野別)が、各分野の教員のファシリテーションのもとで、それぞれの課題を設定し、解決策を検討しました。

授業終了後、「コロナ禍時代に各分野で対応すべき課題と対応策、解決策について」学修レポートA4 2枚以内を提出しました。

③ 学生アンケート

授業終了後、18項目からなるリッカート尺度4件法のアンケート(任意)を実施しました。

④ 学修レポートのテキストマイニング解析

KH Coder3[4]を用いて、テキストマイニング分析を行いました。名詞のみを抽出後、学部を外部変数として共起ネットワークを作図しました。

(3)結果

① 学生アンケート結果

「他分野生は自分にない専門的知識を所有」の項目は、両年度とも9割以上の学生が、「他分野生とのディスカッションはよい刺激」の項目では、両年度とも8割以上の学生が「とてもそう思う」と回答しました。「PBLが終了して充実した気持ち」、「メンバー同士で相互に支え合えた」、「他分野生と協力してプロダクトを作成できた」はいずれも、「とてもそう思う」と回答した学生の比率は分野混成の方が、分野別よりも高い結果でした。(表2)。

表2 学生アンケート結果 *黄色の枠は「とてもそう思う」の回答が75%以上

② 学修レポートのテキストマイニングによる解析結果

学部を外部変数とした共起ネットワーク図では、分野混成は「コロナ」「情報」「医療」「地域」「ウイルス」「役割」など多分野で共通している語句が多く、問題を共有した上で、各分野の強みを活かした解決策を提案していると考えられました(図2)。一方分野別は、全分野で共通して使用されているのは「コロナ」のみで分野ごとに異なる語句が使われていました(図3)。

図2 共起ネットワーク 分野混成(2021年度)

図3 共起ネットワーク 分野別(2022年度)

(1)成果

学生アンケート結果から、本授業の目標1.「他の専門性を理解して尊重できる」と3.「複数分野の多面的な視点から問題を発見することができる」は、分野混成、分野別とも達成できたと考えます。後述する学修レポートの解析結果と合わせて、IPE成果の分類[2](表1)Level2aに到達していると考えます。

授業の実施方法と達成度の関連を検討すると、分野混成は授業時間外にも自主的にディスカッションを行い、本授業の目標2.「チーム全体の目標と動きの中で、自分の役割と専門性を位置づけることができる」4.「分野混成グループの学生の討議を通じて、課題を設定し解決策を提案できる」も達成できたと考えられました。参加学生の学年が分野混成の2021年度は分野別の2022年度と比較して高く、専門領域の学修が進んでいるために、互いの専門性を理解しやすく、それを活かした解決策を検討できた可能性もあると考えられました。

学修レポートの記載内容についての共起ネットワーク図をみると、分野混成は、分野を超えて共通に使われている語句が多く、他分野と連携して自分野の強みを活かした解決策の提案を行っている例が多くみられました。これは各分野がいかに連携するかを分野混成グループで十分に検討できたためと考えられました。さらに分野混成は4分野以上に共通した語句が多くみられ、学生が授業終了後も医療・健康生活を考える際に、情報、地域、医療、役割を意識してレポートを書いたことを示しています。医療、社会福祉、栄養と情報コミュニケーション学が連携した授業の成果であり、IPE成果の分類[2](表1)のLevel2bに到達できたと考えられました。

一方、分野別は学修レポートで分野独自で用いられている語句が多く認められました。分野混成グループで問題点の抽出を行い、各分野で設定した課題と解決策については、分野混成グループ内で発表し、いかに分野が連携するか全体討論をおこないました。しかし分野混成グループで協働して解決策を検討しなかったために、分野独自で使われている語句が多くなったのではないかと考えられました。このことは「他分野生との協力」や「支え合い」に関して、学生の自己評価が分野混成に比較して低いことと関連しており、IPE成果の分類[2](表1)のLevel2bには到達できなかっと考えられました。

しかし、分野グループごとに課題設定、課題解決を行う方法は、ファシリテーターを務める各分野の教員からのアドバイスを受けやすいメリットがあります。そのため課題設定と解決策の検討方法を修得しやすく、IPE成果の分類[2](表1)でLevel1、2aに相当する「他の専門性を理解して、尊重できる」、「複数の分野の多面的な視点から問題を発見することができる」を授業目的とした低学年を対象とした授業に適していると考えられました。

(2)課題

大学、学部の異なる学生が遠隔授業で安心して発言できる場を作れるかどうかが、授業の成否を決定します。まずは多分野の教員がしっかりと連携した姿を示して、それぞれの分野の学生たちが普段どのような学生生活を送り、どのようなことを学んでいるのかお互いにわかるようにアイスブレイクをとり、教員のファシリテーションのもとで学生の心理的安全性を確保することが重要だと思います。教員がすべての分野について十分な知識を有して、アドバイスするのは困難です。知識の供与ではなく、曖昧さやエビデンスの有無について指摘することが重要になります。分野混成グループで取組む際には、多様な問題点が抽出されるためグループとしての課題設定が難しいことがあります。各分野の特徴を把握する時間を授業内に十分に確保した上で、各分野の強みを活かした解決策を検討するようにファシリテーションするのが良いと思います。

(3)展望

今回の実験授業では、学生たちがコロナ禍で体験した「デマの横行」、「医療機関の受診控え」などの実体験をもとに、医療、健康生活を守るために、医療、福祉、栄養、情報コミュニケーションの分野が連携して信頼できる情報を社会に積極的に発信する方法を提案しました。難しいテーマに関わらず想定を超える成果であると授業を準備した全教員が評価しました。

コロナ禍のように、過去の事例が直接参考にならない未曾有の事態の課題解決に、多分野と連携して取り組むことができる人材を養成するために、必修授業として分野横断型PBLを実施すべきだと思います。

実験授業の経験から、分野横断型PBL授業を卒業までに数回実施し、課題設定、課題解決を低学年では教員の指導の下で分野別グループで行い、高学年では学生主体の分野混成グループで行えば、卒前のIPE教育として十分な成果をあげることができるのでないかと考えます。

大学を超えた分野横断型PBLを対面で実施すると、学生や教員の移動に時間とコストがかかり、日程調整が難しくなります。そこで遠隔授業を活用することで持続可能性が高まると考えます。複数分野の教員組織が協働して学修教材を作成して、各分野から参加学生を募集し、授業トライアルを行うのがはじめの一歩になると思います。

本授業は、公益社団法人私立大学情報教育協会医療系フォーラム実験小員会メンバーである廣井 直樹 教授(東邦大学医学部)、神原 正樹 名誉教授(大阪歯科大学歯学部)、山元 俊憲 名誉教授(昭和大学薬学部)、中山 栄純 准教授 (北里大学看護学部)、原島 恵美子 准教授(神奈川工科大学健康医療科学部)、川島 高峰 准教授(明治大学情報コミュニケーション学部)、中村 壽宏 教授(神奈川大学法学部)と実施しました(所属は授業実施時)。ICTを活用した「各専門領域を超えた分野横断型遠隔授業の実践」の解説ビデオをHPで公開しています。

https://www.juce.jp/medforum/experiment/

連絡先:kataoka@dent.showa−u.ac.jp

| 5.参考文献 | |

| [1] | 文部科学省:“医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)”, |

| [2] | Barr H, Koppel I., Reeves S., et al.eds (2005) : “Effective Interprofessional Education : argument, assumption and evidence”Blackwell, Oxford |

| [3] | Dahlgren LO. (2009): “Interprofessional and problem-based learning: a marriage made in heaven?” J Interprof Care, Vol 23, No5, pp448-54 |

| [4] | 樋口耕一(2020):“社会調査のための計量テキスト分析 ―内容分析の継承と発展を目指して―” 第2版 ナカニシヤ出版 |